| �]�m�d�̑����@�V�E���p�O���̂���~�j���C�A�E�g(����) | ||

| 2014/10/01 | ||

|

|

|

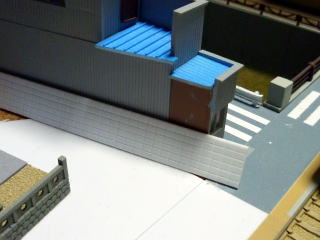

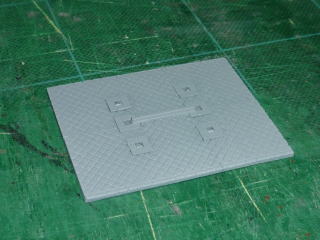

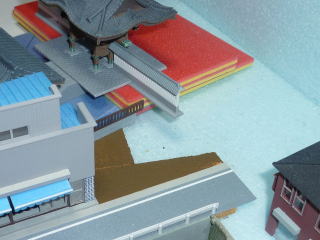

| ���V��s���ŁA���ꂽ��~������A�C�����オ�����艺��������A�Ƒ̒�������ꂽ���� �@���������鎖�Ǝv���܂��A�ǂ������ꂮ����������������܂� m(__)b �@���ė��ɁA�P�O���P���ɂȂ��Ă͉Ă̔w�i��Ɖ]����ɂ��s���܂���̂ŁA�H���[�h�� �@�ύX���܂����B �@���C�A�E�g�̕������i���猜������ė��Ă��܂��܂������A�����ł����i�ɋߕt���l�� �@�w�͂��Ă���܂��B �@�Ɖ]�����ŁA��������̗���̃u���b�N�����쐻���n�߂܂����B |

||

| 2014/10/05 | ||

|

|

|

| ���ǂ����A�䕗�P�W���͖{�B�㗤�̗l�q�A�P�X���̐i�H���C�ɂȂ�܂��B �@���݁A���B�n�h�ł́A��⋭���J���������~�葱���Ă���܂� d(__) �����āA�{���Ȃ�Q���ɍb��B�̑g�D�����̌��ʂ��������Ď��Ö@���m�肵�Ă������Ȃ̂� �@�����A�ǂ��]����??(�܂����R�͗�R�Ȃ̂ł����E�E�E)�b��B�ɒ��ڒ��ːj��˂��h���č̎� �@�������̑g�D���̂�Ă��Ȃ������E�E�E�@�Ƃ��������ŁA�X�Ȃ�Č����Ƒ�����܂����B�@ �@��̑S�̉��ȂႠ�` d<`�w�L> �Ƌ��т������ł����A�܂��܂����Ԃ���̏�Ԃ����� �@�̂��Ǝv���ƍ����E���U�����܂����A���S�s�啅��!! ��͖�ƂȂ�R�ƂȂ�̐S���ł��` �����Ă��āA���C�A�E�g�̕��͋�������̗���̃u���b�N�����d�オ��܂��� d(^^) �@�܂��A���Ĕ�Ȃ镨�A�����̓A���~��??�����F�h������Ă���܂����A���������̊ʃX�v���[ �@����ɋ߂������̂ŁA���S��D�悵�ă}�z�K�j�[�Ō떂�����Ă��܂��܂����B �@���̌�A�n�ʂɌŒ肵�Ă��܂����Ǝv���Ă��܂����A�Œ肳��܂�����X�V�v���܂� d(^^) |

�����݂ɁA���i�ł͎�O�͒��ԏ�ł��B | |

| 2014/10/05 | ||

|

|

|

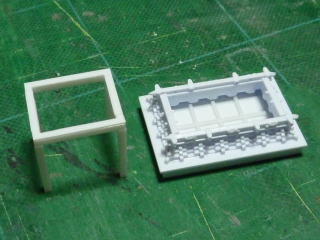

| �����C�A�E�g��ł́A������O�A���ԏ�� �@�ʒu�ɂ��������Ă��܂��܂� d(^^; |

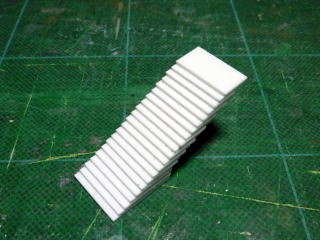

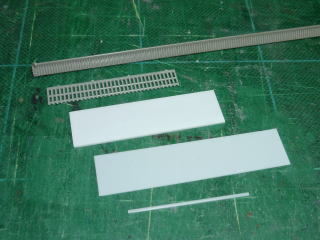

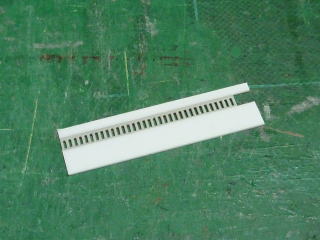

�������x�[�X�ɌŒ肵�܂����A�����͊Ԃ����������������������̂ł�?! �Ǝv���̂ł����E�E�E �@������E�E�E ���C�t���܂������A���i�ł͉����̊Ԃɂ�����o�������̗��̃g�^�����O���[�� �@�h�����͒��蒼����Ă��܂��A����͏C���̗v����ł��� d(�[�[;) �@�ȉ��͎��g�ׂ̈̔��Y�^�Ƃ��Ăł��A�u���b�N���� �Pmm ���v���̗��\�� �Qmm�~�Rmm �� �@�i�q��ɋؓ�����A�t�F���X�͂f�l�L�b�g�H�ʓd�Ԓ◯���̖h���𗘗p���Ă��܂��B |

|

| 2014/10/06 | 2014/10/08 | |

|

|

|

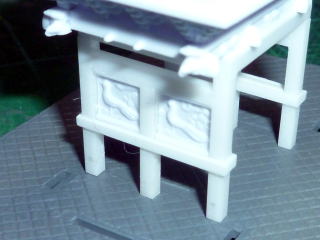

| ���m����̗����瑱���Βi�����n�߂܂����B | �����i�ɍ��킹���i����ڎw���Ă��܂��� �@���ƍ��߂�������������悤�ȋC������ �@���܂� d(�[�[;) �@�����A�C�������Ƃ��Ă��A�{���̐ݒu�� �@�����s�\�ɂȂ肻���ł��E�E�E |

���m����̉�(����)�ɒu���Ă݂܂����B �@���͋C�͂���Ȃ��̂��Ǝv���̂ł��� �@�����ȋ�����(�X�y�[�X�̎��߂�)�� �@�����܂��A�Ɖ]���ĒZ������ƕ��͋C �@�˂����ȋC�����܂����A���ɔ��� �@�Ƃ��������܂���B |

| 2014/10/09 | 2014/10/11 | |

|

|

|

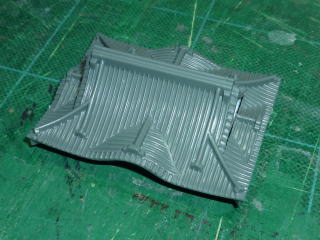

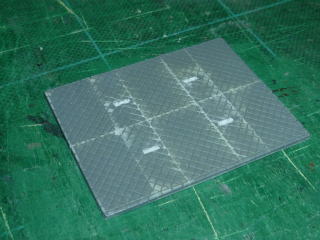

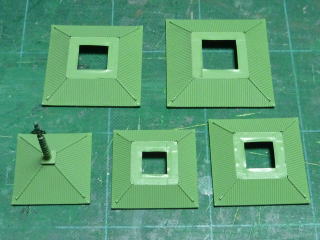

| �����i�ʐ^���Q�l�ɒi�����S�i���炵�܂��� �@�P�i���P�o �ł�����S�o �Ⴍ�Ȃ������� �@�Ȃ�܂��B �@���ʉ��s�����W�o �㌸�����܂����B �@������O�̎��Ȃ�ł����A���ۂ̐m����� �@�P/�P�T�O �̏k�ږ͌^���������ł͖����̂� �@�K�i����^���Ă��F�������A����ɋC�t�� �@�̂��x�߂��܂��A���X�ł����r�Z�Y�͔��� �@�ł���܂���Ȃ��` d(�[�[;) |

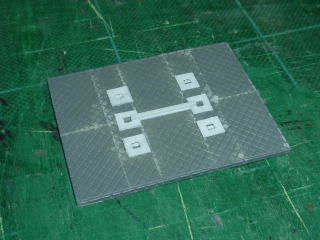

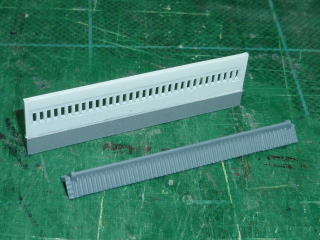

�����~�Ղ������Ă���Ԃɍ쐻�𑱂��܂� d(^^) �@�Βi�̎��͂𐧍삵�Ă��܂��B �@���ۂ̐Ί_�Ƃ͌`�قȂ�܂����A�f�l�� �@�̐Ί_�`���g�p���鎖�ɁB |

�����̌�A�Βi��h���A�Ί_�͉��n�Ƃ��� �@�w�C�Y�O���[�œh�����Ă��܂��B �@�Βi�́A���n�Ƀw�C�Y�O���[�B �@�T�[�t�F�C�T�[�̃O���[�ƃ��C�g�O���[ �@�������_���ɓh��d�˂Ă��܂��B �@���x�̔@���ʃX�v���[�ɂ�镬���t���h �@���ł��B �@�Ί_�͌���X�ɏ�h�肵�܂��B |

| 2014/10/12 | 2014/10/15 | |

|

|

|

| ���������ɂ͐m��������A�Βi������ �@�R�傪����܂��B �@�Βi���쐻������́A�R������˂Ȃ� �@�܂���B �@������X�y�[�X�s���Ŗ{���̐ݒu�͕s�\ �@�Ȃ̂ł������E�E�E �@����ɁA�R��S�̂̃T�C�Y�����܂�܂���� �@�x�[�X�̌`�����܂�Ȃ��Ƃ����s�����E�E�E |

�������ŁA�T���ɍw�����Ă������V�Ђ̏k�� �@�P/�P�V�T �̗z����̏o�Ԃł��B �@�Ƃ͉]�����̂́A�����̌`����n�߂Ƃ��� �@���Ĕ�Ȃ镨�A�܂������̌`����C������ �@�����Ǝv�����̂ł����A�r�Z�Y�̘r�O�ł� �@�m���ɕs�l�Ȏd�オ��ɂȂ鎖�K��!! �@�k�ڂ�����������ǂ����ɁA���̘ԂŌ떂 �@�����Ă��܂����Ƃɂ��܂��� d(^^; |

���L�b�g����g�������ȃp�[�c���ɗ͑I�o�� �@��́A�P�o�A �Q�o �v���p�_�A�v�����ŁA �@����炵���ł����グ�܂��B |

| 2014/10/15 | 2014/10/16 | 2014/10/17 |

|

|

|

| ���Βi�̏�ɉ��u�����Ă݂܂����B | ���X�ɍ�Ɛi�s���ł��B �@�剮�����x���钌�炵���Ȃ��ė����l�� �@�C�����܂� d(^^) |

���������̘Ԃ��̂ē�̂ł����A������ �@����Ē������{���܂��B �@�Ȃ�Č����Ă܂����A����Ȏ����r�Z�Y �@�ɏo���锤������ d(^^; �@�z����̃p�[�c����A���炭�́u�E��??�v �@�Ɓu���b(�I���_�J)??�v�ł͂Ȃ����Ǝv �@���̂ł����E�E�E �@�̓��́u�E���v���o���ěƂߍ����� �@�Ǝv���܂��B |

| 2014/10/17 | 2014/10/18 | |

|

|

|

| ����܂��ɐؒf�A��͑��ǃX���X���A�X���X�� �@�ŁA�Ƃߍ��݁A�ڒ����܂��� d(^^) �@�����Ƃ͎��Ă����t���܂��A�������� �@�����ȗl�ł��B |

���h������āA��E������͂�����ƕ����� �@�オ��܂����� |

|

| 2014/10/18 | ||

|

|

|

| �����₢�₢�₢���E�E�E (^^;�@��������ƁA����͉��Ƃ������ł��˂��` �@���ʂ��猩�܂��Ǝ蔲���͈�ڗđR!! �@�z����̃L�b�g�����������A�ŁA���Ƃ��`�ɂȂ����Ɖ]�����Ŕ[�����邵����͂Ȃ������ł��B �@�ǂ��������������őF������ d(__) �������Ǝd�グ�Ă��܂��܂��傤�E�E�E |

�����͋C�d���Ɖ]�������A���i�ł����� �@���Ƃ��떂���������ł� d(^^; |

|

| 2014/10/19 | ||

|

|

|

| �����߂Ă��āA�ǂ����Ă�������Ȃ����� �@�܂����̂ŁA�z����̃p�[�c�����o �@���āA���̗������ɓ\�葫���܂����B �@�����ɗ��̃����[�t��̒������{����� �@����܂��̂ōD�s���ł����B |

�����ۂ̎R��ł��B | ���t���b�V���̌��Ŕh��ȗΐF�Ɍ����� �@����܂����A����ł͂����Ɨ������� �@���h�F�ł��B �@���̏�Ɋp�ނ�n���A�������??�ɐF �@���ꂵ�ĎR��{�̂͂���Ŋ����Ƃ��� �@���A�h���C�u���V�ŗΐ�\������� �@�X�ɗ������������ł����E�E�E |

| 2014/10/21 | 2014/10/22 | |

|

|

|

| ���R��̃y�[�X�ł��B �@�v���ɍa���č쐻���悤���Ƃ��v���� �@�̂ł����A�W�I�R���̎R��̃y�[�X(����??) �@���k�����ė��p���邱�ƂƂ��܂����B �@�����\�����A����ɖ��߂��ō����l�ɂȂ� �@�Ă��܂����A��X�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂� �@�̂ŁA�ǂ��Ƃ��Ă��܂��܂� d(^^; |

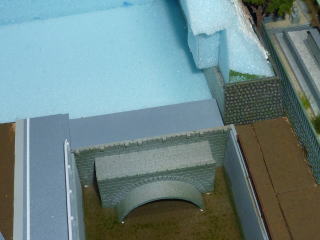

���ň��A�{���̌�땔����ؒf���Ăł��ݒu �@�o���Ȃ����̂�?!�A�ƃX�y�[�X�҂��ׁ̈A �@�i�����ɗ͌��炵�ĐΒi���č쐻���ł��B |

���X�Ɏ��i���牓�ނ��܂������A�V���ȐΒi �@���d�オ��܂����B |

| 2014/10/23 | ||

|

|

|

| ���R��̑b�� �O�D�Tmm ���v���ō쐻 �@���Ă��܂��B �@���ۂɂ͂Q�i����̂ł����A�㕔�̌` �@����̂ŁA��������Əȗ��� �@�Ă��܂��܂��� d(^^; |

���h����ł��A�߂�͂肪����܂��� �@���������l�ł��̂ŁA���̘Ԃɂ��Ă� �@���܂�(�v�͎蔲���ł� (^^; ) �@�R��̒��͑b���O�D�Tmm�Ƃ荞�݂܂��B |

���R����悹�Ă݂܂����B |

| 2014/10/24 | 2014/10/25 | |

|

|

|

| ��before �� afte�@�摜�ł��A�R��̋���ɗΐ𐁂����܂����B �@�ΐ𐁂������E�摜�̕������摜�̕��̗̐��X�����������āA���������������� �@����l�ȋC�����܂��B |

���e�ɂ��p�ɂ��A�m����ƎR��̋����� �@�ɗ͏k�߂����̂ł��E�E�E |

|

| 2014/10/25 | 2014/10/28 | |

|

|

|

| ���Ƃ͉]�����̂́A�����̕~�n�̌`��� �@�ԂȂ�ʏ�� d(__) �@������ɁA�D�_�s�f�ׂ̈���ƁA�R �@��̏��n�`�̍쐻���悩??�A�R�嗼 �@�e�̕��̍쐻���悩??�A�͂Ă����E�E�E |

���R�嗼�e�ɂ��镻���쐻���Ă��܂��B | �����̕��ނł��B �@�ォ��A �@�E���͖��� KAW�`�h ���E�k���P/�Q�T�O�E�d �@�@���̕��̉�������(���݂ɁA���݂��l�h�b �@�@�q�n�`�b�d���̔����Ă��܂�)�ł��B �@�E���[�J�[(�O����)�͎��O���܂������� �@�@���̍�ł��B �@�E�O�D�Tmm �v���� �@�E�O�D�Rmm �v���� �@�E1�D�O mm �p �v���_�ł��B |

| 2014/10/28 | ||

|

|

|

| ���������č����̕��͈�C�ɍ쐻���Ă��܂��܂����̂ŁA�r���o�߂̉摜������܂���B �@�����ŁA�E����ڂ̕��͓r���ʼn������ʐ^���B���Ă����܂����A����ȕ���������������������Ƃ��v���܂��� �@�ꉞ�A���ɉ摜�������ڂ��Ă����܂��B |

||

| 2014/10/28 | ||

|

|

|

| ���h����A������ڒ��O�̏�Ԃł��B �@�f�l���̉��������g�p����S�Z�ł������� �@�ł����A�R��Ƃ̏k�ڂ̊W�Ń{�c�ƂȂ� �@�܂��� d(^^; |

�����̉��ɓy���t���Ďd�オ��Ƃ��܂��A�R�哯�l�A���������Ĕ�Ȃ镨�ł��� �@����������Ƃ����͋C�����͏o���̂ł�?! �Ȃ����Ȃ��E�E�E d(^^; |

|

| 2014/10/28 | 2014/10/30 | |

|

|

|

| �����i�A������̏ォ��ڐ��ŁB �@���ꖔ�A�����l�����ɍ���Ă��܂��܂��� �@�̂ŁA�~�n�̕��̒����ɍ��킹�˂� �@��܂��� d(�[�[;) |

����������̉��A���ɕ����H�ݏo���Ă���܂��B �@�J��Ԃ��\���Ă���܂��悤�ɁA���Ɂu���� �@�����ǂ��v�͑n�쉻�̒i�K���E�E�E �@���̐�A�@���ɂł����グ�邩??�@�͂Ă��āB |

���X�ɁA�L���l�ŋ���?!�A�����l�ōL��?! �@���̋���E�E�E �@����画�����߂��ė��܂������A������ �@���A�ǂ������������̂�??�A�v�Ă��˂� �@�Ȃ�܂��ʂȂ��`!! |

| 2014/11/03 | 2014/11/08 | |

|

|

|

| ���x�X�Ƃ��Đi�݂܂��� d(__;) �@�����Ȃ����n��\��t���Ă���܂����B |

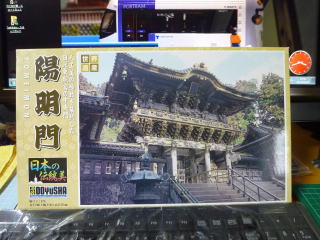

���u�������v�ɂ͌d�����{���̉E����̍��� �@�ɂ���܂��B �@�ʒu�I�ɂ͕s���R�ɂȂ�܂����A���̌d�� �@��^���Ă݂悤�Ǝv���Ă���܂����B �@�k�ڂP/�Q�T�O�A�����⎗�Ĕ�Ȃ�d���ł� �@���A�u�Ȃ���ė������d���v�ɂ��Ă� �@�܂��܂��B �@���͂��̌d���A�Q�O�O�S/�X���̎ʐ^�Ɏʂ��� �@����܂��̂ŁA�g�Ȃ��S�h�ŌÂ̌������ƌ� �@���ĉߌ��ł͖����Ǝv���܂����A�����ϒ� �@�������āA�ēx�撣���ĖႤ����ł��B |

���ڒ����Â��A���Ƃߍ���Ԃ̗l�q�ł��� �@�̂ŁA�O���O���O���ƊO���Ă��܂��܂����B |

| 2014/11/08 | 2014/11/09 | |

|

|

|

| �����ւ��傫�߂���C���A�X�ɂ͐����̌`�� �@���قȂ�܂��̂ŁA���k���������̂ł� �@���A���(���)�̐������炵�ėǂ����̂� �@��?? �ŁA���Ǝv�Ă��Ă݂܂��B�@ |

�����̏��͓��{�̂ɂ͎��t���Ȃ��S�Z�ł��B | �������̗ΐ�\�����邽�߂ɁA�f�l���S�� �@�J���[�X�v���[�g���ド�C�g�O���[���h�� �@�����܂����B �@ |

| 2014/11/09 | 2014/11/10 | |

|

|

|

| �����̘Ԃł͑N�₩�߂��܂��̂ŁA�ォ�� �@�T�[�t�F�C�T�[�z���C�g�Ɖ������N���A�[�� �@�����ė����������Ă��܂��B |

�����(����)�ł����A�ܒq�@���Ǝl��F�� �@�\�������ŁA�ȗ��͕s���������E�E�E �@��̐���(�Ή����f�U�C�����Ă��܂�)�� �@�Ύ�������邽�ߐ����Ƃ���Ă��邻�� �@�ł����E�E�E �@���͌o�N�̓��Ƀp�[�c���Q�������Ă� �@�܂��Ă���܂����A�������̐����͗]�� �@�ڗ����܂���̂ŁA��������ȗ����Ă� �@�܂�����(��������ȗ��͖�肠��ł� �@����܂���)�ƍl���Ă���܂� d(^^; |

�����������J�b�g���ď㉺���q���܂����B �@�T�C�Y�I�A���o�����X���ǂ��Ȃ����l�Ɋ� �@���܂����A�u���������ǂ��v����ɂ́A�� �@�ꂮ����Ђɒ��ӂ��Ė��˂Ȃ�܂� �@��!! d(^^; |

| 2014/11/10 | 2014/11/12 | |

|

|

|

| �����͊��o �P�P/�O�W �̏�ԁA�E�͖{���̏�Ԃł����A�ΐ̐����������A������!! �Ƃ���� �@������O���Ă��܂����A�ʼn��w�̊O�ǂƏ֊K(���傤�����F�{���̉����̉��ɂ��������� �@���̉���)������������Ȃ������܂��B �@�������A�d�����͔��ꂽ���̂̉E���̕����A�������ɋ߂��̂ł�����ōs�����ɂ��܂����B |

�����̓y����쐻���Ă��܂��B | |

| 2014/11/12 | 2014/11/17 | |

|

|

|

| �������͍�ň͂܂�Ă��āA����ɓ��鎖�� �@�����܂���B �@���ʂɐΒi������܂����A������͂ލ� �@�X�ɍ쐬���邩�ۂ��v�Ē��ł���܂��B |

�����݂ɁA���h���ł��������̌d�̓��� �@�摜���ڂ��Ă����܂��B �@�F�������͌^�Ƃ͑啪�قȂ�܂��˂��` �@�������A�h�蒼���C�͂��E�E�E |

�����āA�d�����d�オ�����܂��̂� �@����̌q����͈�ؖ������āA���̘Ԍd �@������̒n�`������Ă��܂��̂��肩���� �@��܂���˂��` d(�E�`�E? �@�Ƃ͉]�����̂́A���̕��Ă�����܂��� �@����E�E�E �@ |

| 2014/11/17 | 2014/11/21 | |

|

|

|

| ���قڐ^�ォ�猩���낵���摜�ł��B �@���ۂ̌d���͖X�Ɉ͂܂�ē��H���� �@�S�i�͔q�߂܂���B �@���āA�͌^�̕��ł����R(�R)��w���Ă� �@�Ή��́A���Ɛh�������E�E�E �ł��� d(^^; |

���ܘ_�A�͌^�I�ɂ͎��i�̗l�ɂ͍s���܂��� �@�����Ȉʒu�ƍ����ɍ݂�d���ł͂���܂� �@��Ȃ��E�E�E |

�����H�Ƃ̌��ˍ�������A�����̕��� �Q�Omm �@���Z�k���܂����B |

| 2014/11/27 | 2014/11/29 | |

|

|

|

| �����X�A�����Ȏ����炱���ƁB�@�Ë��̏��ܑ������܂����A�����ꂪ�K�v���ǂ����� �@���̏��s���ł�?! |

�����܂�(����@d(^^; )�ȍH������傱���傱 �@�Ɛi�߂Ă���܂��B |

|

| 2014/11/29 | ||

|

|

|

| �����͎蔲�������悤���ƁA���ׂ̋�������̃u���b�N�t�F���X����������Ƌ��p�ɂ��Ă��܂������Ƃ��v�����̂ł����A���ɂ�����E�E�E �@�Ǝv���~�܂�A�Α��蕗�̕������t���܂����B���݂ɂf�l���L�b�g�u�H�ʓd�Ԓ◯���v�̃t�F���X���㉺�t���܂Ɏ��t���Ă��܂��B |

||

| 2014/11/29 | ||

|

�� | �� |

| �����̌�A�������Œ肵�Ă��܂��܂��ƌ��鎖 �@������Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA���������ڂ��� �@�u���܂� d(^^; |

||